Das Warnsignal und der Kosovo-Serbien-Konflikt

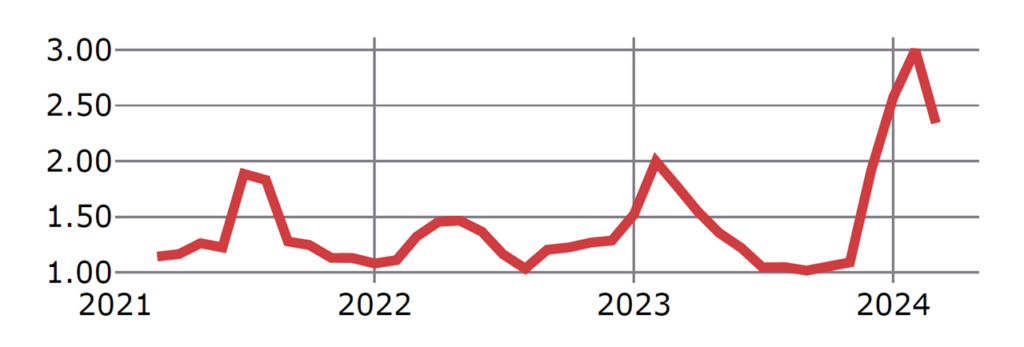

Der HTI hält darüber hinaus ein Warnsignal bereit. Es zeigt an, wie sich das hybride Bedrohungspotenzial in einem bestimmten Land entwickelt. Steigt die Kurve, wächst auch die Wahrscheinlichkeit für hybride Angriffe. Dahinter steckt die Annahme, dass hybride Aggressoren ihre Angriffe in einer Priming-Phase vorbereiten, indem sie die Komplexität gezielt erhöhen. Diesen Anstieg kann der HTI messen und so frühzeitig vor bevorstehenden hybriden Angriffen warnen.

Das Potenzial des Warnsignals zeigt sich zum Beispiel für die Betrachtung der Konfliktentwicklung zwischen Kosovo und Serbien von Anfang 2021 bis Ende 2023. Im Kern steht einerseits die von Serbien nicht anerkannte Unabhängigkeit des Kosovo und andererseits die Situation der serbischen Minderheit im Norden des Kosovo. Er spielt darüber hinaus eine zentrale Rolle für die politische Stabilität des gesamten Westbalkan. Für Russland ist das Untergraben des Belgrad-Pristina-Dialoges und das Anheizen dieses Konfliktes deshalb ein Instrument, um diplomatische und militärische Ressourcen westlicher Staaten zu binden und eine perspektivische EU-Mitgliedschaft der Konfliktparteien zu torpedieren.

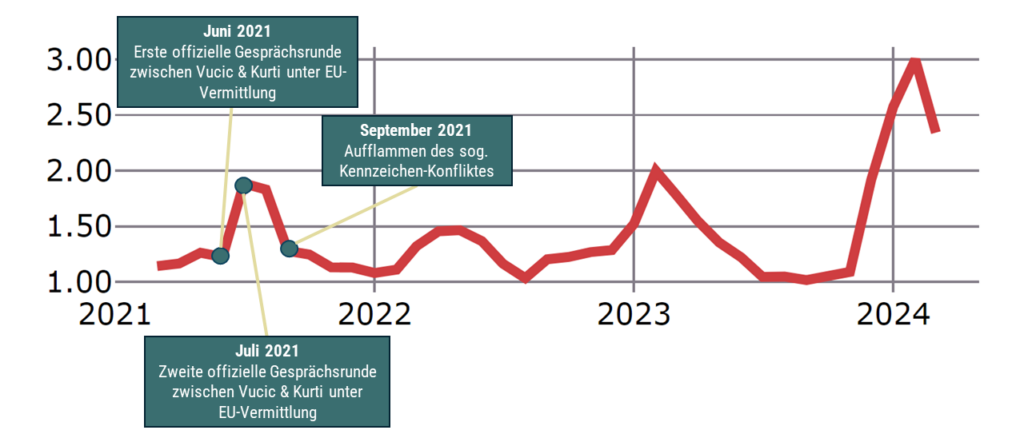

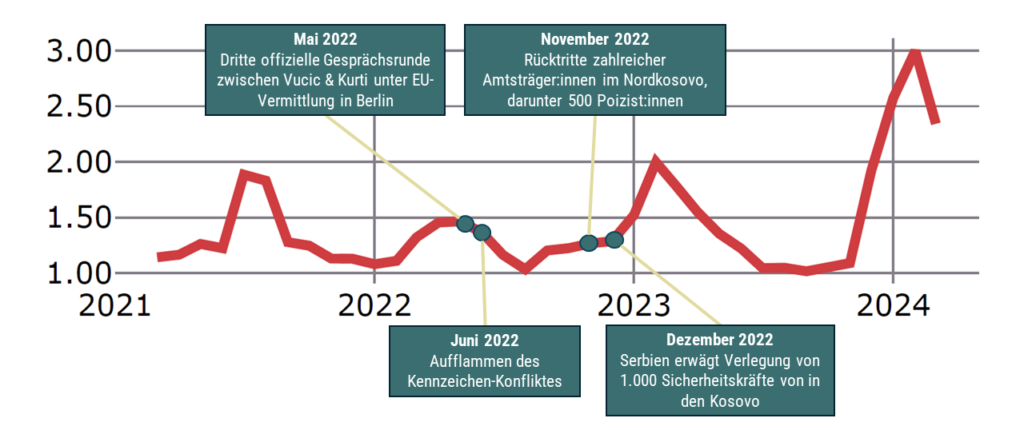

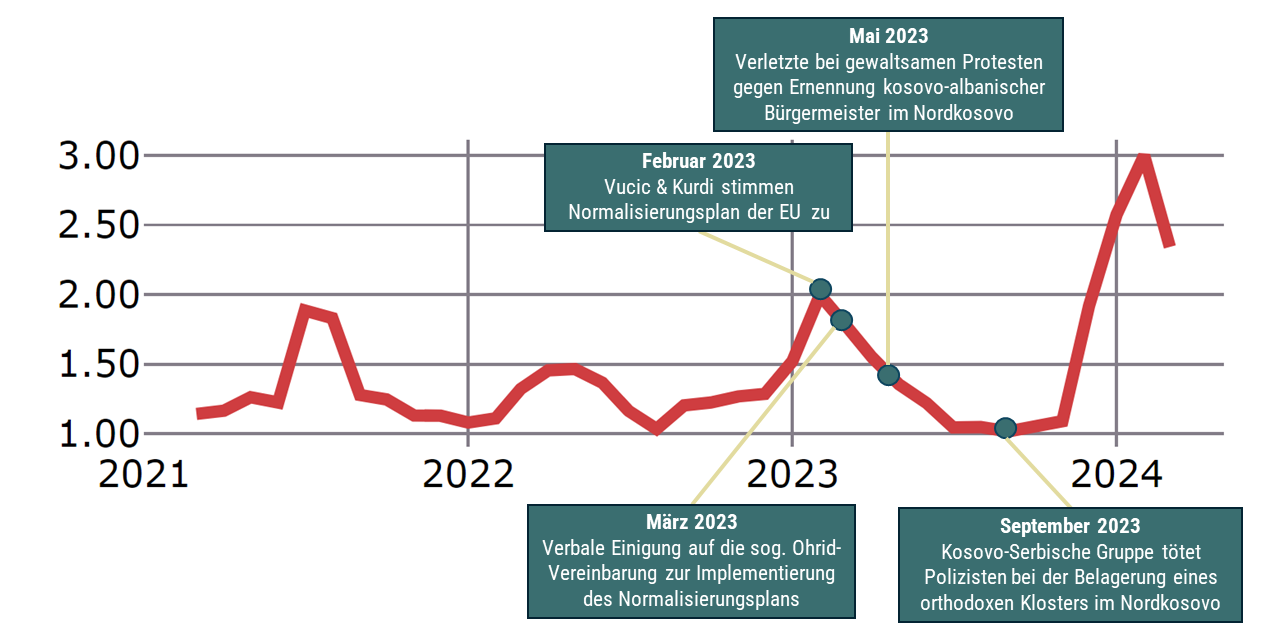

Das Warnsignal des HTI zeigt einen Anstieg des Potenzials für neue hybride Angriffe im Sommer 2021 sowie im Frühjahr und im Winter 2022 an. Auch Ende 2023 nimmt das Bedrohungspotenzial drastisch zu. Um die Entwicklung des gemessenen Signals mit der tatsächlichen Konfliktdynamik in Verbindung zu bringen, haben wir letztere mit Hilfe unterschiedlicher regionaler Nachrichtenportale, grauer Literatur sowie mit dem Crisis Watch-Tracker der International Crisis Group (ICG) nachgezeichnet und anschließend abgeglichen. Das Ergebnis: Tatsächlich erreicht das Warnsignal temporäre Höhepunkte immer wieder kurz bevor es zu Intensivierungen der Auseinandersetzungen auf kosovarischem Boden kommt.

2021

Im Frühjahr 2021 konnte die links-nationalistische Partei Levvizja Vetevendosje! (LVV, deutsch: Bewegung Selbstbestimmung) unter der Führung von Albin Kurti die vorgezogenen Parlamentswahlen im Kosovo (CSIS 2021) einen Erdrutsch-Sieg einfahren und löste damit die seit 2008 etablierten Parteien ab. Noch in der Wahlnacht kündigt Kurti einerseits Bereitschaft zum Dialog mit Serbien an, den er andererseits „nicht mehr zum Schaden Kosovos führen“ wolle. Nicht zuletzt hat seine Regierung starkes Interesse an dem EU-Beitrittsprozess, dessen Vorbedingung allerdings die Normalisierung der serbisch-kosovarischen Beziehungen ist (FNS 2021).

Tatsächlich nehmen beide Parteien in dieser Zeit wieder aktiv am Belgrad-Pristina-Dialog teil, der bereits Ende 2020 nach langem Stillstand vom EU-Sonderbeauftragten Miroslav Lajcak erneut angestoßen wurde (Clingendahl 2022). Im Juni und Juli 2021 kam es zu den ersten beiden offiziellen Gesprächen zwischen dem serbischen Präsidenten Vucic und dem kosovarischen Premierminister Kurti (Balkan Insights 2021a, Balkan Insights 2021b). Der Warnindikator zeigt, dass parallel zu diesen Verhandlungen auch das Gefahrenpotenzial für hybride Ereignisse zunimmt, was auf ein Priming hindeutet. Aufgrund des im September 2021 aufflammenden Grenzkonfliktes um die Anerkennung serbischer Kennzeichen und Ausweisdokumente, bleiben diese Verhandlungen bis heute allerdings ergebnislos (European Parliamentary Research Service 2023).

Was war passiert? Nach der Unabhängigkeitserklärung im 2008 begannen kosovarische Behörden damit, eigene Autokennzeichen auszustellen. Entsprechend tragen diese die Abkürzung RKS für Republik Kosovo. Die zuvor von Serbien ausgestellten Kennzeichen waren nur mit KS für Kosovo beschrieben, um die Nicht-Anerkennung der ehemaligen Provinz zu verdeutlichen. Über einen langen Zeitraum akzeptierte die kosovarische Regierung die Verwendung der alten Kennzeichen. Am 20. September 2021 kündigte sie an, die Kennzeichen nicht mehr anzuerkennen und spiegelt damit nach eigenen Aussagen das Verhalten der serbischen Regierung, die kosovarische Kennzeichen bereits seit dem Ende des Kosovo-Krieges nicht anerkennt (Balkan Insight 2023).

Die Entscheidung der kosovarischen Regierung führte zu heftigen Protesten der serbischen Minderheit im Nordkosovo und entlang der serbisch-kosovarischen Grenze. Das Eskalationspotenzial wurde nicht nur von der Blockade der Grenzübergänge in Jarinje und Brnjak, sondern auch durch grenznahe Flugübungen serbischer Kampfjets und die Versetzung der serbischen Polizei und Streitkräfte in Alarmbereitschaft weiter angeheizt. Trotz einer temporären Übereinkunft im Oktober blieb die Lage im Nordkosovo, wo es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen serbischen Protestierenden und kosovarischen Polizeikräften kam, weiterhin angespannt (ICG 2024). Im Warnindikators zeichnet sich diese Destabilisierungs-Phase am Sinken und anschließenden Stabilisieren der Kurve auf vergleichsweise niedrigem Niveau ab.

2022

Auch parallel zu der dritten Gesprächsrunde, die nach einer temporären Einigung im Kennzeichen-Konflikt im Mai 2022 in Berlin zustande kommt (Balkan Insight 2022a), nimmt das Gefahrenpotenzial laut dem Warnindikator zu. Nach kurzer Entspannung flammt der Konflikt ab Juni 2022 anschließend tatsächlich wieder auf. Es kommt erneut regelmäßig zu gewalttätigen Protesten im Nordkosovo und zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden. Nach dem koordinierten Rücktritt zahlreicher Amträger:innen der Partei Srpska Lista sowie über 500 Polizist:innen verbleiben die vier Regionen mit serbischer Mehrheit – Mitrovica, Zvecan, Leposavic und Zubin Potok – ohne örtliche Polizeikräfte (Balkan Insight 2022b). Den rhetorischen Höhepunkt erreicht die Krise im Dezember 2022, als die serbische Regierung öffentlich erwägt, auf Basis der UN-Resolution 1244 1.000 Sicherheitskräfte auf kosovarisches Territorium zu verlegen (Balkan Insight 2022c). Die Entwicklung des Warnindikators entspricht ebenfalls in dieser erneuten Destabilisierungsphase unseren konzeptionellen Erwartungen.

2023

Die diplomatischen Bemühungen westlicher und europäischer Partner münden im Februar 2023 trotz der weiterhin angespannten Lage in der Einigung beider Parteien auf einen Normalisierungsplan (Balkan Insight 2023a). Wie die von der EU vorgeschlagenen elf Punkte, unter anderem , implementiert werden sollte, halten Vucic und Kurdi einen Monat später in der sogenannten Ohrid-Vereinbarung verbal fest (Balkan Insight 2023b). Allerdings folgt auch auf diese Annäherung an eine Verhandlungslösung die Destabilisierung der Lage im Nordkosovo, sodass ihre Implementierung bis heute ausbleibt (Balkan Insight 2023c). So werden etwa im Mai 2023 mehrere Soldat:innen der NATO-Friedenstruppe KFOR sowie 50 kosovo-serbische Demonstrierende bei Protesten gegen die neu ernannten kosovo-albanischen Bürgermeister in der Region Zvecan verletzt (Balkan Insight 2023d). Im September tötet eine kosovo-serbische Gruppe bei der Belagerung eines orthodoxen Klosters in einen Polizisten (Balkan Insight 2023e).

Und nun?

Was sagt die Betrachtung dieses Fall über das Potenzial des HTI und seines Warnindikators aussagt? Um diese Frage zu beantworten, sollten wir darauf blicken, was der Warnindikator selbst aussagt – und was nicht. Er gibt an, wie hoch die Komplexität ist, der ein Staat gegenübersteht. Entsprechend der HTI-Methodik entsteht diese Komplexität, wenn untypische Instrumente in untypischen Konstellationen eingesetzt werden. Je untypischer, desto komplexer, desto größer das Potenzial für hybride Ereignisse. Denn die Komplexität erschwert es dem angegriffenen Staat, die hybriden Ereignisse zu erkennen, sie zu analysieren und die richtigen Antworten auf sie zu finden.

Im Kontext der geopolitischen Bedeutsamkeit des Westbalkan im Allgemeinen und des Konfliktes zwischen Kosovo und Serbien im Speziellen, liegt es nahe, dass internationale Akteure diesen Konflikt beeinflussen wollen. Die Annahme, dass etwa der russische Staat ein Interesse daran hat, den Normalisierungsprozess zwischen den Konfliktparteien gezielt zu torpedieren, scheint ebenfalls plausibel. Der Verlauf des Warnindikators deutet darauf hin, dass dieser Mechanismus tatsächlich am Werk ist. Ein Anstieg des Gefahrenpotenzials fällt in allen drei Jahren des Betrachtungszeitraumes mit den Phasen zusammen, in denen beide Seiten diplomatische Gespräche auf höchster Regierungsebene führen.

Allerdings müssen dabei zwei zentrale Einschränkungen berücksichtigt werden. Erstens: In seiner aktuellen Version misst der HTI die hybride Bedrohungslage eines bestimmten Staates zu einem bestimmten Zeitpunkt entlang bestimmter Ereignisse. Bislang differenziert er allerdings nicht, wer die Bedrohungslage erzeugt. Eine klare Aussage darüber, ob und inwiefern die Zunahme des Gefahrenpotenzials tatsächlich auf russisches Verhalten zurückzuführen ist, ist allein auf Grundlage der vom HTI berücksichtigten Daten daher nicht möglich. Zweitens: Die Konfliktereignisse, die der HTI erklären soll, sind selbst Teil seiner Messung. Das heißt: Auch ein Teil der Warnindikator-Dynamik geht auf die Konfliktdynamik zurück. Aus theoretischer Perspektive könnte der Anstieg der Komplexität (und damit des gemessenen Gefahrenpotenzials) also auch darauf zurückzuführen sein, dass die beiden langjährigen Konfliktparteien untypischerweise in diplomatischen Gesprächen nach einer Verhandlungslösung suchen. Auch diese Konstellation erzeugt Komplexität, möglicherweise aber auf eine weniger strategisch kalkulierte Art, als vom HTI angenommen.